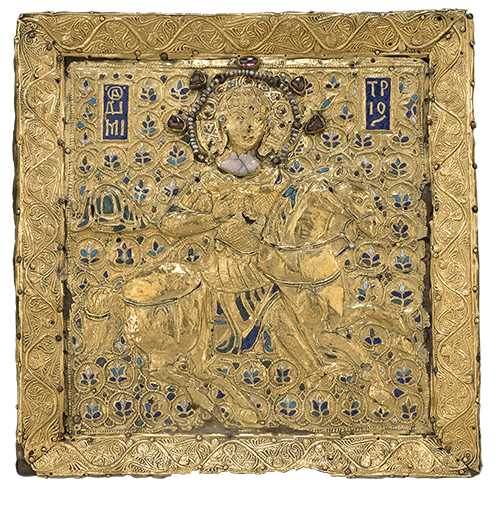

Gräfin Gertrud (-1077) aus dem Geschlecht der Bruonen stiftete mit ihrem Mann, Graf Liudolf von Braunschweig (-1038) im Jahr 1030 die Kollegiatkirche St. Blasius, unweit von der Burg Dankwarderode gelegen. St. Blasius wurde mit erlesenem Altargerät und kostbaren Reliquien ausgestattet. Diese bildeten den Grundstock des Welfenschatzes. Darunter befanden sich auch das sogenannte Gertrudis- und das Liudolfkreuz, ein Tragaltar und das Armreliquiar des heiligen Blasius, dem Namenspatron der Kirche. Unter den Welfen, die durch Erbfolge die Herrschaft in Sachsen übernommen hatten, kam das später so genannte Welfenkreuz in die kostbare Reliquiensammlung. Es ist bis heute das bekannteste Wahrzeichen des Schatzes und wurde im 11. Jahrhundert wohl in einer oberitalienischen Goldschmiedewerkstatt gefertigt.

1172 brach der Welfe Heinrich der Löwe (um 1129/30-1195) zu einer Pilgerreise ins Heilige Land auf. Dort besuchte er Konstantinopel und Jerusalem. Heinrich wurde wie ein König empfangen und mit kostbaren Reliquien, darunter die Arme mehrerer Apostel, beschenkt. Der Besitz von Apostelreliquien garantierte, in der direkten apostolischen Nachfolge zu stehen. Diese hohe Wertschätzung erklärt die besondere Würdigung der „Apostelarme“ unter den Reliquien, die Heinrich der Löwe 1173 St. Blasius stiftete. Nach seiner Rückkehr überließ der Herzog die heiligen Gaben, kunstvoll gefasst, der ab 1273 neu erbauten St. Blasius-Kirche, dem heutigen Braunschweiger Dom. Auch das berühmte Berliner Kuppelreliquiar entstand für eine Reliquie aus seiner Stiftung. Es soll den Schädel des Heiligen Gregor von Nazianz enthalten haben.

Heinrichs Sohn Otto IV. (1175/76-1218) verfügte schließlich vor seinem Tod im Jahr 1218, dass alle Reliquien aus dem Familienbesitz der Blasius-Kirche übergeben werden sollten. Aus dem Jahr 1482 stammt auch das älteste bekannte Inventar des Reliquienschatzes von St. Blasius. Es verzeichnet 140 Reliquienbehälter. Ab 1528 setzte sich die Reformation in Braunschweig durch, dem Reliquienkult begegnete man nun mit zunehmender Verachtung und Spott. 1542 wurden Stift und Kapitel von St. Blasius protestantisch. Der Kirchenschatz verlor an heilsgeschichtlicher Bedeutung, der materielle Wert stand nun im Vordergrund.

Schließlich gelangte der Schatz von Herzog Anton Ulrich (1633-1714) zu seinem Vetter Herzog Johann Friedrich (1625-1679) und kam in die im 2. Weltkrieg zerstörte Schlosskirche nach Hannover. Dadurch wurde er zum fürstlichen Schatz, der allein der hannoverschen Linie des Hauses Welfen Braunschweig-Lüneburg gehörte.

Als Hannover 1803 von französischen Truppen besetzt wurde, gelangte die Sammlung nach England, wo sie aufgrund der Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover (1714 bis 1837) in Sicherheit war. Der Welfenschatz kehrte erst anlässlich der Eröffnung des von Georg V. von Hannover (1819-1878) gegründeten „Königlichen Welfenmuseum“ im Jahr 1862 zurück. Die sakralen Preziosen wurden im 1863 erschienenen Katalog „Das Königliche Welfen-Museum zu Hannover“ ausführlich dokumentiert.

Nur einige Jahre später wendet sich das Schicksal erneut für die Welfen: Das 1814 zum Königreich erhobene Hannover stellte sich im Deutschen Krieg (1866) gegen Preußen auf die Seite Österreichs. Habsburg verlor den Krieg und Preußen annektierte Hannover. 1866 war es mit seiner Unabhängigkeit vorbei und wurde als Provinz in das preußische Staatsgebiet integriert. Die „Reliquienkammer“, aber auch die herzoglichen Immobilien, die Kunstwerte sowie das herzogliche Kapital wurden in einem Vermögensvertrag 1867 König Georg V. als Privateigentum und als Fideikommiss des königlichen Hauses zugesprochen.

Der König verließ Deutschland und ging ins Exil nach Österreich, den Welfenschatz im Gepäck. Ab 1869 wurde er als Leihgabe im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie erstmals uneingeschränkt der Öffentlichkeit gezeigt. Nach dem Tod seines Vaters ließ Herzog Ernst August II von Braunschweig-Lüneburg und Herzog von Cumberland (1845-1923) in Gmunden am Traunsee eine neue Familienresidenz errichten; Schloss Cumberland (1882-1886). Auch der Schatz wurde nach Schloss Cumberland gebracht. Die Stadt Hannover versuchte vergeblich, den Schatz als Leihgabe von großer historischer Bedeutsamkeit für das Provinzial-Museum in Hannover zu gewinnen.

Vom Königreich Hannover nach Schloß Cumberland und wieder zurück

1913 fand mit der Verbindung von Prinz Ernst August III mit Prinzessin Victoria Luise von Preußen (1892-1980) die letzte große Adelshochzeit vor dem 1. Weltkrieg statt. Der seit dem Deutschen Krieg schwelende, jahrzehntelange Konflikt zwischen Welfen und Hohenzollern wird beigelegt. Das junge Paar zog nach Hannover, der Schatz kam wieder nach Hause.

Nach dem Krieg wurden mit dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung im Jahr 1919 alle Standesvorrechte des Adels abgeschafft. Das Zeitalter der Monarchien war beendet. Ernst August und seine Familie zogen erneut ins österreichische Exil Schloss Cumberland. Der Welfenschatz wurde dieses Mal in die Schweiz überführt und bis 1921 in einer Bank deponiert, bevor er nach Cumberland zurückkehrte.

Eine Ausfuhrgenehmigung ist erforderlich

1923 erfolgt eine Anfrage des Welfenhauses beim Bundesdenkmalamt in Wien, ob die Ausfuhr des Welfenschatzes grundsätzlich genehmigt würde. 1918, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war nämlich in Österreich ein Ausfuhrverbot für Kunstgegenstände in Kraft getreten, das einen extremen Ausverkauf an Kulturgütern im hungernden Land vermeiden sollte. Darunter fielen auch die Kunstschätze des Hauses Hannover auf Schloss Cumberland.

Zwar sah Österreich eine Ausfuhr des Welfenschatzes kritisch, doch einigte man sich schließlich unter Einbeziehung des Auswärtigen Amtes sowie des Finanzministeriums zu einem gemeinsamen Protokoll, das eine Rückführung nach Deutschland möglich machte. Begründet wurde die Entscheidung, dass die Objekte geschichtlich stärker mit der Familie der Welfen und Deutschland als mit Österreich verknüpft seien. Jedoch bestünde ein großes historisches Interesses Österreichs an dem Reliquienschatz. Deswegen wurde nach Abschluss der Verhandlungen 1925 der Verbleib des Welfenschtzes als Wunsch formuliert und ein Vorkaufsrecht vereinbart. 1927 ließ Herzog Ernst-August III den Welfenschatz zur Aufbewahrung in eine Bank in die Schweiz bringen und stellte stellt ihn zum Verkauf. Das Familienoberhaupt musste ungeachtet des Verlustes zahlreicher Privilegien und Einkommenseinbußen hohen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Darunter sind vor allem der Unterhalt der herzoglichen Immobilien sowie Pensionsverpflichtungen zu nennen.

Der Verkauf des Welfenschatzes durch das Haus Welfen

Das Welfenhaus bot nun dem Deutschen Reich sowie der Stadt Hannover das kostbare Konvolut an, auch private Initiativen gründeten sich, um den Schatz für Deutschland zu sichern. Doch die schwierige Lage der Staatsfinanzen und die allgemeine wirtschaftliche Lage verhinderte den Ankauf. 1929 kam es zu konkreten Ankaufsgesprächen mit einem Händlerkonsortium von wohl insgesamt acht Mitgliedern. Davon traten drei Parteien öffentlich auf. Dies waren die namhaften jüdischen Kunstfirmen J. & S. Goldschmidt (Julius Falk Goldschmidt), I. Rosenbaum (Isaak Rosenbaum, Samy Rosenberg) und Z. M. Hackenbroch (Zacharias Max Hackenbroch). (Da der Konsortialvertrag von 1929 bislang verschollen ist, sind weder die anderen Konsorten, die als stille Teilhaber fungierten, noch ihre genaue Rolle im Konsortium bis heute eindeutig identifizierbar).

Die Vermarktung durch ein Händlerkonsortium

82 Objekte standen zum Verkauf. Der Herzog hatte sich 24 Mil. RM erhofft, tatsächlich wurde der Schatz für 7,5 Mil. RM am 5. Oktober, knappe zwei Wochen vor dem „Schwarzen Freitag“ an das Konsortium verkauft. Durch die eintretende Weltwirtschaftskrise verliefen die Verkaufsbemühungen des Konsortiums auf nationalem und internationalem Niveau nur schleppend. Vom 1. August bis 15. September 1930 fand im Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt mit Unterstützung des bedeutenden und weltweit vernetzten Direktors Georg Swarzenski (1876-1957) eine Verkaufsausstellung statt, begleitet von einem prachtvollen Katalog. Es folgte eine Schau in Berlin vom 1. bis 12. Oktober. Insgesamt wurden aber nur 18 kleinere Objekte verkauft.

Im Anschluss an die Ausstellungen im Deutschen Reich wurden die 64 verbliebenen Stücke im Oktober und November 1930 in die USA verschifft. Der die Verkaufsbemühungen weiterhin unterstützende Swarzenski sah die Chancen, erfolgreich zu sein, allerdings als sehr gering an. So schrieb er im Dezember 1930, dass es bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage zweifelhaft sei, die vom Konsortium erhofften Verkaufserfolge zu erzielen und dass im negativen Fall wieder versucht werden müsse, den Schatz in Deutschland abzusetzen. In diesem Falle sei es aber ein schrecklicher Schönheitsfehler, dass der Schatz in Amerika vergeblich angeboten worden sei. Tatsächlich wurden in den USA nur 22 Stücke verkauft, auch wieder nicht die Hauptstücke des Kirchenschatzes, wie z.B. das Kuppelreliquiar oder das Welfenkreuz. Dem Cleveland Museum of Art gelang es, dank privater Spenden u.a. den Gertrudis-Tragaltar und die zwei Gertrudis-Kreuze zu erwerben. Wieder hatte sich kein Museum die wertvollsten Stücke leisten können. Verhandlungen mit dem Metropolitan Museum New York und dem Victoria and Albert Museum in London scheiterten an der Preisvorstellung der Händler.

Machtübernahme und neues Interesse am Welfenschatz

Nach Rückkehr in Europa wurde der Welfenschatz in Amsterdam eingelagert. Das Konsortium stellte seine Verkaufsbemühungen zunächst ein. Die weltwirtschaftliche Lage war desolat. Erst für November 1933 sind wieder An- und Verkaufsbemühungen belegt.

So wandte sich der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt Friedrich Krebs (1894-1961) auf Betreiben Direktor Swarzenskis an die Reichskanzlei und teilte mit, der größte Teil des Welfenschatzes sei noch nicht veräußert worden, aber „nach sachverständigem Urteil der Ankauf zu etwa einem Drittel seines seinerzeitigen Wertes möglich“. Die Anfrage wurde abschlägig entschieden. Ab 1934 traten jedoch Vorstandsmitglieder der Dresdner Bank im Auftrag des Preußischen Staates mit dem Konsortium in Kontakt. Ziel war es, den Welfenschatz zum bestmöglichen Preis zu erwerben. Der kulturpolitische Ehrgeiz der Nationalsozialisten und insbesondere des preußischen Ministerpräsidenten Göring, dieses nationale Kulturgut zu sichern, darf als Grund gelten, warum plötzlich das Deutsche Reich nach wiederholten Absagen als potentieller Käufer auftrat. Die Verhandlungspartner waren Vorstandsmitglied Samuel Ritscher auf der Käuferseite, Konsortiumsmitglied Alfons Heilbronner (mit 2,5 % am Schatz beteiligt) als Vermittler und der bereits in London lebenden Samy Rosenberg auf der Verkäuferseite.

Nach 17 Monaten Verhandlungsdauer kam es 1935 zu einer Einigung. Der Welfenschatz wechselte für 4,25 Mil. RM den Besitzer, wovon am 15. Juli 1935 3,371 Mil. RM auf das Konto des Konsortiumsmitglieds Hackenbroch flossen. 678.125 RM wurden auf ein Sperrkonto eingezahlt. Die ausländischen Konsortiumsmitglieder konnten diesen Betrag in Berliner Museen in Kunst konvertieren. Sie erlitten so keine Devisenverluste, trugen jedoch das Risiko der Vermarktung der eingetauschten Stücke. 100.000 RM erhielt Alfons Heilbronner als Kommission. Die Auszahlung der Beträge ist bestätigt. Bereits am 16. Juli befand sich die aus Berliner Museen ausgewählte Kunst auf dem Weg nach Großbritannien, Adressat war die Londoner Filiale von Samy Rosenberg. Die Lieferung bestand aus zwei Objekten aus der Gemäldegalerie, sechs Objekten aus der Abteilung Bildwerke der christlichen Epochen und zwölf Objekten aus dem Schlossmuseum

Als herausragend zu nennen sind ein kostbarer islamischer „seidener Tierteppich“, sowie eine „Heilige Magdalena“ des Malers Carlo Crivelli. Zum Dank schickte Rosenberg einen bedeutenden antiken Glaspokal nach Berlin. Die Übergabe des Schatzes wiederum erfolgte in Amsterdam an den Direktor des Schlossmuseums. Am 17., 18. und 19. Juli 1935 wurde der ehemalige Kirchenschatz nach Berlin versendet.

Auch bei dieser Verkaufstransaktion des Welfenschatzes gibt es übrigens keine konkreten Hinweise auf die beteiligten Konsortiumspartner.

Der Welfenschatz wurde nach Ankauf im Schlossmuseum, das sich im Berliner Stadtschloss befand, ausgestellt. Nach Kriegsbeginn kam er in den Flakturm Friedrichshain, der zu den größten Bunkern Berlins gehörte. In den letzten Kriegswochen brachte man den Welfenschatz aus der zerstörten Hauptstadt in das hunderte von Kilometern entfernte Salzbergwerk Merkers bei Kaiseroda in Thüringen. Neben bedeutenden Berliner Museumsbeständen, zu der auch der Kopf der Nofretete gehörte, befand sich dort auch ein Großteil der deutschen Finanzreserven in Form von Banknoten, Münzen und Goldbarren. Amerikanische Soldaten entdeckten das Versteck schnell und brachten ihren spektakulären Fund nach Frankfurt, dann weiter nach Wiesbaden. Eigentlich hätten die Amerikaner gemäß dem Abkommen von Jalta den Fund entsprechend der vereinbarten Besatzungszonen an die Sowjets übergeben müssen, aber das ist eine andere Geschichte.

Nach dem Krieg wurde der Welfenschatz zunächst in Braunschweig auf der Burg Dankwarderode ausgestellt. 1957 ging er in das Eigentum der neugegründeten Stiftung Preußischer Kulturbesitz über und kam nach Fertigstellung des Kunstgewerbemuseums 1963 nach Berlin.